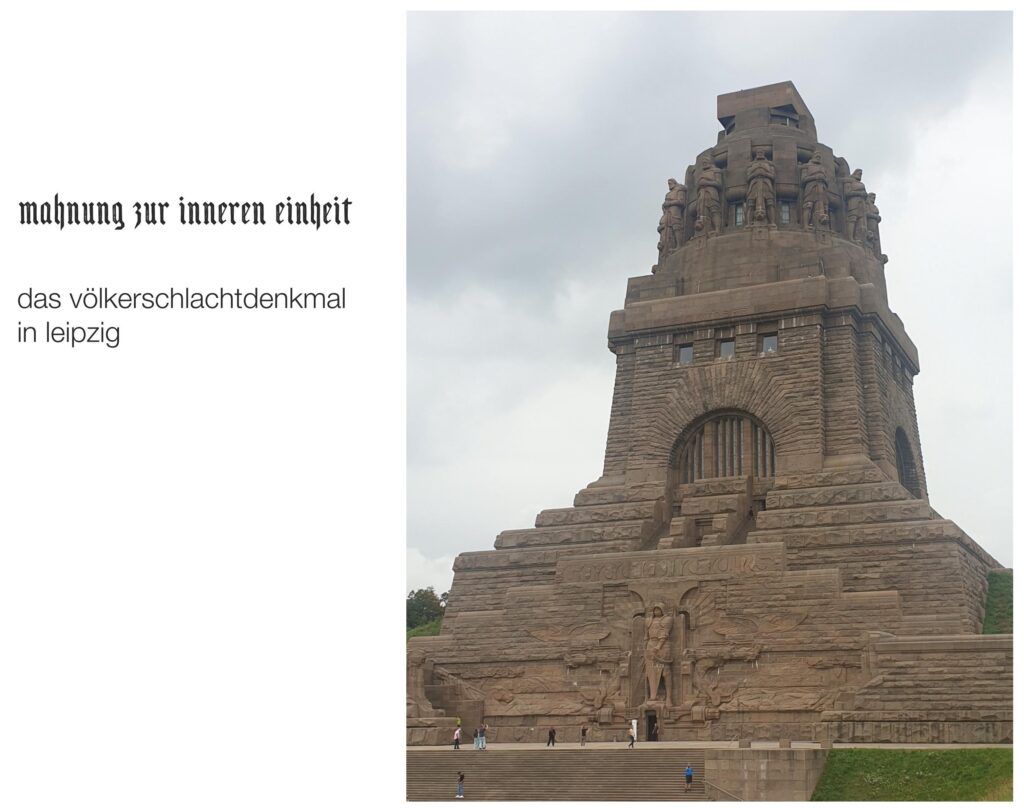

Das höchste Denkmal Europas steht nicht etwa in London oder Paris und auch nicht in Berlin, sondern im Südosten von Leipzig. Für geschichtsbewusste Deutsche verkörpert das Völkerschlachtdenkmal das Streben nach deutscher Einigung und deutscher Selbstbehauptung, für Gegner des Deutschtums ist es hingegen nur ein „monströses“ Produkt „ultranationalistischer Geisteshaltung“. Wir haben uns am und im Denkmal umgesehen.

Die Völkerschlacht bei Leipzig

Auf den ersten Blick wirkt das Völkerschlachtdenkmal archaisch, so als ob sich Versatzstücke der Architektur Mesopotamiens und des alten Ägyptens mit der deutschen Denkmalbauweise vermischt haben. Allerdings handelt es sich nicht um ein uraltes, sondern sogar um das „jüngste“ der großen deutschen Nationaldenkmäler. Nach 15-jähriger Bauzeit wurde es am 18. Oktober 1913 feierlich eingeweiht – am Vorabend des nächsten großen Völkerringens 1914/18, das in Sachen Brutalität und Massensterben alles bisher Dagewesene bei weitem übertreffen sollte.

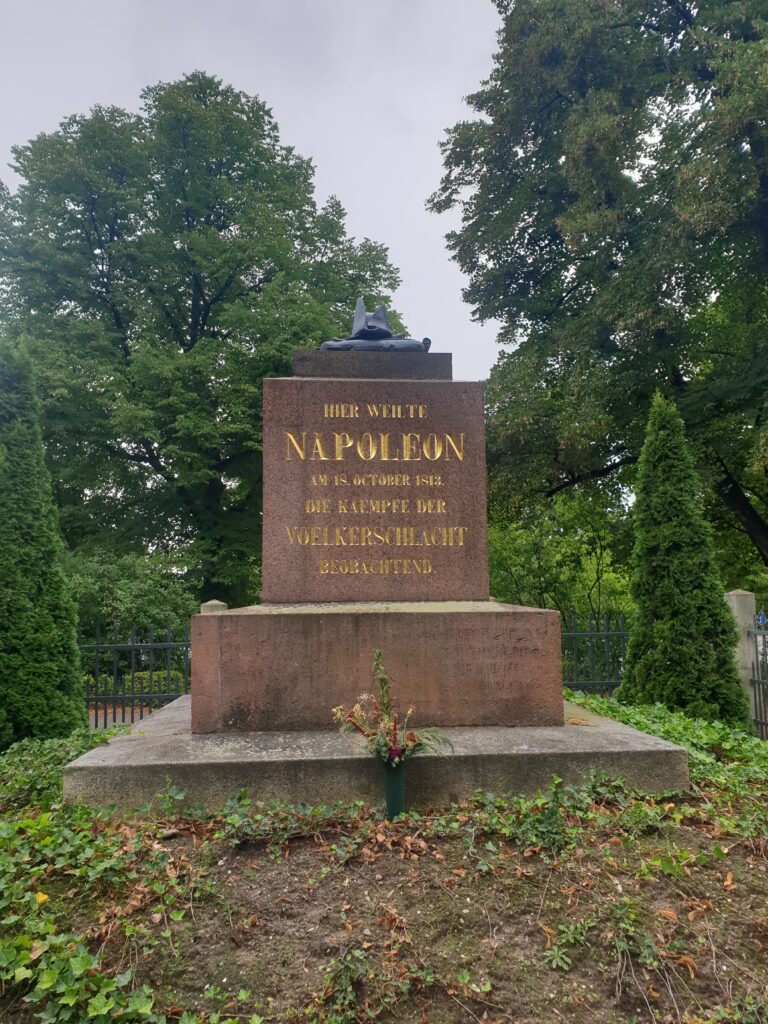

Genau 100 Jahre zuvor, vom 16. bis zum 19. Oktober 1813, stritten die europäischen Großmächte in Leipzig um das künftige Schicksal Europas und warfen dafür über eine halbe Million Soldaten auf die Schlachtfelder vor den Stadtmauern. Am Ende besiegten die verbündeten Armeen Preußens, Österreichs, Russlands und Schwedens die Streitmacht Napoleons nach tagelangen, erbitterten Kämpfen. 110.000 Soldaten blieben auf den Feldern liegen, zehntausende starben noch Tage oder Wochen später in den Lazaretten. Es war die bis dahin größte Schlacht, die die Welt je gesehen hatte. Nie zuvor hatte sich ein solches Gemetzel ereignet, mit weltpolitischen Folgen: Das französische Empire brach zusammen, und nach dem endgültigen Sieg über Napoleon in der Schlacht bei Waterloo zwei Jahre später, forderte das deutsche Volk den Nationalstaat ein, wurde jedoch von den Fürsten auf dem Wiener Kongress darum betrogen.

Patriotismus-Welle hilft bei der Verwirklichung

Der Bau eines Denkmals wurde bereits kurz nach der Völkerschlacht angeregt, einer der bekanntesten Fürsprecher war der Schriftsteller Ernst Moritz Arndt. Doch zunächst kam keine Bewegung in die Sache, auch eine symbolische Grundsteinlegung am 50. Jahrestag der Schlacht, als in Leipzig ein Mahnmal für die deutsche Einheit errichtet werden sollte, geriet bald wieder in Vergessenheit – schließlich war nach den Einigungskriegen und der Reichsgründung 1871 die deutsche Einheit vollzogen, wenn auch zunächst als „kleindeutsche“ Lösung ohne Österreich.

Der junge Leipziger Architekt Clemens Thieme griff im Jahr 1894 das Projekt wieder auf, gründete einen Unterstützerverein namens „Patriotenbund“ und sammelte Spenden unter der Bevölkerung, die damals selbst in Leipzig noch mehrheitlich patriotisch und deutschfreundlich eingestellt war. Schließlich erhielt der Charlottenburger Architekt Bruno Schmitz den Auftrag, einen Entwurf nach präzisen Vorstellungen des Patriotenbundes zu vorzulegen. Schmitz war seinerzeit kein Unbekannter, hatte er doch unter anderem bereits das Kyffhäuser-Denkmal sowie das Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica und das Deutsche Eck bei Koblenz entworfen.

Ein Monument voll Trauer und Schweigen

Als zentrales Element über dem Eingangsportal erhebt sich die Figur des Erzengels Michael. Der deutsche Schutzpatron schreitet mit dem Flammenschwert in der Hand auf einem Streitwagen über das Schlachtfeld. Die im Vergleich winzig wirkende Eingangstür unter dem fast 20 Meter breiten Schlachtrelief soll bei dem Besucher offenbar Demut erzeugen.

Über 136 Stufen – oder bequem mit dem Fahrstuhl – betritt der Besucher die Krypta des Bauwerkes. In diesem symbolischen Grabmal für die Gefallenen halten 16 Krieger, die Köpfe in Trauer gesenkt, die Totenwache. Acht Totenmasken, jede davon sechs Meter hoch, versinnbildlichen das Sterben. Dieser Teil des Denkmals wird heute auch für klassische Konzerte und andere Aufführungen genutzt.

Eine Ebene darüber, im mittleren Teil, befindet sich die Ruhmeshalle. Vier Riesenfiguren stellen hier allegorisch die (damaligen) Eigenschaften des deutschen Volkes dar: Tapferkeit, Glaubensstärke, Volkskraft und Opferfreudigkeit – Tugenden, die heute nur bei sehr wenigen deutschen Landsleuten geblieben sind. Jeder dieser Kolosse ist beinahe 10 Meter hoch und wiegt 400 Tonnen. An den Hauptpfeilern der bleigefassten Fenster symbolisieren 96, kaum einen Meter hohe Figuren die trauenden Hinterbliebenen der Gefallenen.

Den oberen Abschluss des Innenraumes bildet die Kuppelhalle, die sich fast 70 Meter über der Krypta befindet. Insgesamt 324 Reiterfiguren verkörpern hier die heimkehrenden Sieger. Die Denkmalskrone am Äußeren des Bauwerkes symbolisiert eine Mahnung für kommende Generationen: Zwölf auf ihr Schwert gestützte Krieger appellieren an das Volk, die gewonnene Freiheit zu verteidigen. Nicht mit dem bequemen Fahrstuhl, sondern nur über eine enge Wendeltreppe ist die obere Aussichtsplattform des Denkmals zu erreichen, von der die Besucher einen einzigartigen Blick über die Stadt und die Parkanlagen rund um das Denkmal genießen können.

Die gewaltigen Bildwerke am und im Denkmal spiegeln zwar die Wiederbelebung des deutschen Nationalgefühls im wilhelminischen Kaiserreich wider, doch obwohl es sich um ein Denkmal für eine siegreiche Schlacht handelt, ist nichts von einer Glorifizierung oder Beschönigung des Krieges zu entdecken. Das gesamte Denkmal verkörpert einen heiligen Ernst, eine antikisierende Sakralität, alles ist von Schweigen, Trauer und dem stummen Respekt vor dem höchsten Opfer gezeichnet, das ein Vaterland von seinen wehrhaften Männern einfordern darf. Auf der anderen Seite trägt das Bauwerk jedoch auch viel freimaurerisches Gedankengut in sich – natürlich ohne, dass der uninformierte Betrachter dies erkennen könnte. Aufklärung bringt jedoch das Buch von Alexander Süß „Leipziger Freimaurer in Wort und Stein: Der Einfluss der Logen auf das Völkerschlachtdenkmal und die Verlagsstadt“.

Das Völkerschlachtdenkmal heute

Der ursprüngliche Leitgedanke des Völkerschlachtdenkmals, die Mahnung zur inneren Einheit der Nation, wurde von den volksfeindlichen Altparteien im Stadtrat mit der „Leipziger Erklärung“ von 1999 kurzerhand uminterpretiert. In politisch korrekter Diktion wurde das Denkmal zu einem „Zeichen von Versöhnung und europäischer Identität“, zu einem Ort von „offener Kommunikation“ und „kritischer Geschichtsbefragung“ erklärt. Immerhin wurde im Zuge dessen auch die Sanierung des Denkmals beschlossen, zudem wurde der Ort um das Museum „FORUM 1813“ erweitert, in dem der historische Hintergrund der Befreiungskriege näher beleuchtet wird.

Als das sanierte Monument am 18. Oktober 2013, am 200. Jahrestag der Völkerschlacht und genau 100 Jahre nach der Einweihung, mit einem Festakt symbolisch der Öffentlichkeit übergeben wurde, staunten wohl viele Gäste nicht schlecht, als Martin Schulz von der SPD, damals Präsident des Europäischen Parlaments, ans Rednerpult trat. Anstatt eine Festrede auf die Sanierung zu halten, geriet seine Ansprache zu einer regelrechten Farce, als er den Gedenkturm „monströs“ und „beklemmend“ nannte und das Denkmal als ein Produkt „ultranationalistischer Geisteshaltung“ bezeichnete. Aber was soll man auch erwarten, er hat halt keine Ahnung, kein Nationalgefühl und kein Geschichtsbewusstsein. Für Leute wie ihn wurde das Denkmal nicht gebaut – und zum 300. Jahrestag der Völkerschlacht wird sich zurecht niemand mehr an einen Martin Schulz erinnern.

Erstveröffentlichung in N.S. Heute #44