…und welche Rolle die Stadt Einbeck dabei spielte

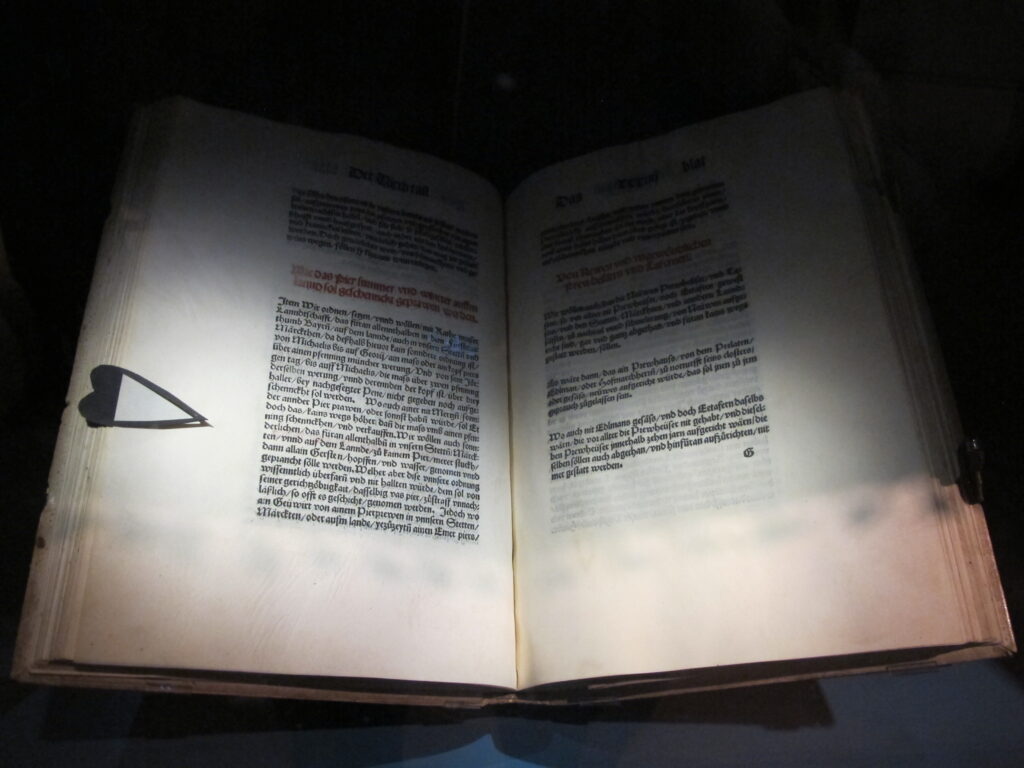

Die am 23. April 1516 durch den bayerischen Herzog Wilhelm IV. und seinen Bruder Herzog Ludwig X. (beide regierten damals gemeinsam) erlassene Herstellungsvorschrift, die heute als „Deutsches Reinheitsgebot“ bezeichnet wird, ist die Folge einer Anzahl von Anlässen, welche die Ruhe und Ordnung im Lande gefährdeten.

Bier war (und ist) ein Grundnahrungsmittel und gehört auch noch heute zur Kultur in Mitteleuropa. Vor dem Inkrafttreten des Reinheitsgebotes gab es immer wieder Beschwerden über die Qualität des Bieres, die teilweise sogar so schlecht war, dass sich die Menschen (zum Beispiel durch Verwendung von Stechapfel) mit dem Getränk vergifteten.

Naturgemäß spielte auch immer wieder der Preis des Bieres eine große Rolle. So gab es etwa die „Hildesheimer Bierfehde“ von 1481 bis 1486. In deren Verlauf kam es sogar zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der Bevölkerung und den Truppen des damals herrschenden Bischofs Berthold II. von Landsberg, weil der Kirchenfürst seine klammen Kassen mit einer Erhöhung der Biersteuer auffüllen wollte. Im deutschsprachigen Raum sind Bierkrawalle, Bierstreite und Bierboykotte bis in die 1960er-Jahre des vorigen Jahrhunderts bekannt.

Bild: Luidger, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Das Reinheitsgebot der bayerischen Regenten sorgte für gleichbleibende Qualität, schützte das Weizen als Brotlieferant und verhinderte zugleich Preiswucher, denn die Preise wurden fortan „staatlich“ geregelt. Um die Qualität zu wahren, wurden sogar Braugesellen aus dem niedersächsischen Einbeck angeworben, welche den guten Ruf bayerischer Biere wie Spaten oder Löwenbräu begründeten.

Maximilian I., Herzog von Bayern, schaffte es im Jahre 1614 sogar, für sein Hofbräuhaus in München einen Einbecker Braumeister anzuwerben. Das Angebot muss äußert lukrativ gewesen sein, denn diese Braugesellen und Braumeister aus Einbeck konnten Zeit ihres Lebens mit ihren Familien nicht nach Niedersachsen zurückkehren – denn es galt als „Verrat“, die Einbecker Braukunst in der „Fremde“ zu offenbaren.

In den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten verfügten viele deutsche Fürstentümer ebenfalls ein Reinheitsgebot nach bayerischem Vorbild, oder Brauereien verpflichteten sich freiwillig, nach diesem Reinheitsgebot zu brauen, wie es die Einbecker Brauer schon ab dem 14. Jahrhundert taten. Tatsächlich machte jedoch erst der Deutsche Kaiser Wilhelm II. das Reinheitsgebot zu einem „Deutschen Reinheitsgebot“, das für das gesamte Deutsche Kaiserreich galt. Dieses wurde 1919 von der „Weimarer Republik“ bestätigt und hatte auch im Großdeutschen Reich weiterhin Bestand.

Bild: Stadtarchiv Kiel, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Bild: Chrisi1964, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verboten die Besatzer in Deutschland zunächst das Brauen von „Starkbier“. Mit Ausrufen der BRD in den westalliierten Besatzungszonen gab es ab Anfang 1950 auch wieder ein „gesetzlich“ verankertes Reinheitsgebot in den drei westlichen Besatzungszonen.

In der sowjetischen Besatzungszone, welche zum „Staat“ DDR ausgerufen wurde, mussten die Kommunisten mangels Rohstoffen schnell vom Reinheitsgebot für Bier abrücken. Lediglich Brauereien wie Radeberger oder Wernesgrüner brauten weiter nach dem Reinheitsgebot. Was nicht bereits durch die roten Eliten weggesoffen wurde, gelangte nur mit Beziehungen unter das Volk. Durch den Übertritt der DDR zur BRD 1990 gilt auch in Mitteldeutschland wieder das Reinheitsgebot für deutsche Brauereien.

Seit 1994 hat die Deutsche Brauwirtschaft den 23. April zum inoffiziellen „Tag des Deutschen Bieres“ ausgerufen, um an den Erlass des ersten Reinheitsgebotes 1516 zu erinnern und die weltweit gelobte Qualität des deutschen Bieres zu bewerben. Seit 2007 gibt es auch den „Internationalen Tag des Bieres“, der jeweils am ersten Freitag im August begangen wird.

In diesem Sinne: Zum Wohle!

Erstveröffentlichung in N.S. Heute #46